SEO理解でできたSEO対策。SEOの構造理解〜あなたも20分でSEO対策の理解ができるようになる〜

はじめに

SEOと聞いて「なんやそれ」となる人が多いと思いますし、英語でよくわからないという人が多いと思いますが、これを読めばすぐに理解することができます。

こんな人にオススメ

- ブログを始めようとしている人

- SEO対策が理解できていない人

- 自分でHPを作ったりしてるが対策の仕方が分からない人 など

結論

「SEOは無料で作れる資産であり、無料で雇える営業マンであり、ファッションである。」

SEOとは

そもそもSEOってなんの略なの?と疑問に思う人が多いと思いますが、SEOとは「Search Engine Optimization」の略です。

このSEOは無料で作れる資産であり、無料で雇える営業マンであり、時期によりどんどん変わっていくファッションと一緒です。

このSEOは年に数回アップデートが行われます。つい最近またSEOのコアアップデートが行われたみたいです。

詳しくはこちらのブログを参照してください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

WEBとは

多くの人がwebとは何かが分からずにSEO対策をしています。ほとんどの人がこのwebというものを全く理解していません。

では、webって何か知っていますか?

webとは、世界中の情報をリンクすることでスパイダーウェブという蜘蛛の巣の様なイメージからwebと名付けられました。

ティム・バーナーズ=リー博士

では、そのwebは誰が作ったのか?

ティム・バーナーズ=リー博士がこのwebを開発しました。つまり、天才です笑

元々、The Infomation Mine(TIM)にしようとしてましたが、ティム博士の頭文字と一緒でやらしいのでwebにしたそうです。

この博士はスイスの巨大研究機関のCERN(セルン)というところで働いていましたが、ここで数千人の従業員の情報が散漫していて、まとめてほしいと依頼をされた時にティム博士が作成しました。

今までは資料室に全てのデータが保存されており、どこにその資料があるのかを受付の人に聞いてそれを探しに行ってという作業をしていました。

⬇︎

しかし、ティム博士が情報のリンクをweb上で考案したハイパーテキストリンクを作成しました。

今なら普通ですが、文字にハイパーリンクがありますよね。文字の上にカーソルを持っていくと違うサイトを開けるものです。

つまり、ティム博士はAとBの情報をリンクさせた人になります。

この画面を表示させる為に作られたのが俗に言うHTML(Hyper Text Markup Language)と言われるものになります。

世界初のウェブサイトの復刻版が公開されているので気になる人は以下のリンクから見てみてください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

URLとは

今までは、資料室に受付の人が「①の情報はA-3にありますよ。」といった具合にオンラインでもAの情報の位置を表すその役割をしているのが、URLになります。

HTTPとは

レストランをイメージして下さい。

英語でウェイトレスの事をサーバーと言いますが、それと同じでサーバーにビールが欲しいと言うとビールが出てくるのと同じで、web上でも何かを欲しいと要求してそれが提供されているという事です。

しかし、言語を統一しなければ問題が起こります。

例えば、海外に行って日本語でビールが欲しいと言っても向こうは理解してくれません。なので共通の言語が必要になります。

そこで作られたのがHTTPでURLの頭に付けられているものです。

ウェブブラウザとは

先程の続きで、「ビールをください」と言ってもビールは世界に100種類以上あります。それをサーバーに一気に提供されてもユーザーは困ります。

その情報を整理してデザインするのがウェブブラウザです。

では、webブラウザはどの様にして情報をデザインしていくのか?

このウェブブラウザの情報のデザインの仕方は3つに分けられます。

①クローリング、②インデックス、③ランキングです。

①クローリング

小さいボットのクローラーという機械が、様々な言語で作られているウェブサイトをクローリングしていきます。(水泳のクロールの様に。)

そのサイトの構成(TOPページ、特商法など)、そこに書かれている文字の情報、リンクの有無、ページの表示速度、コンテンツ(YouTubeリンク、画像など)などを読み込みます。

⬇︎

②インデックス

①でクローラーが得た情報をデータベースにインデックス(入れる)します。

⬇︎

③ランキング

Googleのアルゴリズムに基づいてwebサイトの表示順位が決められます。

SEO対策禁止事項

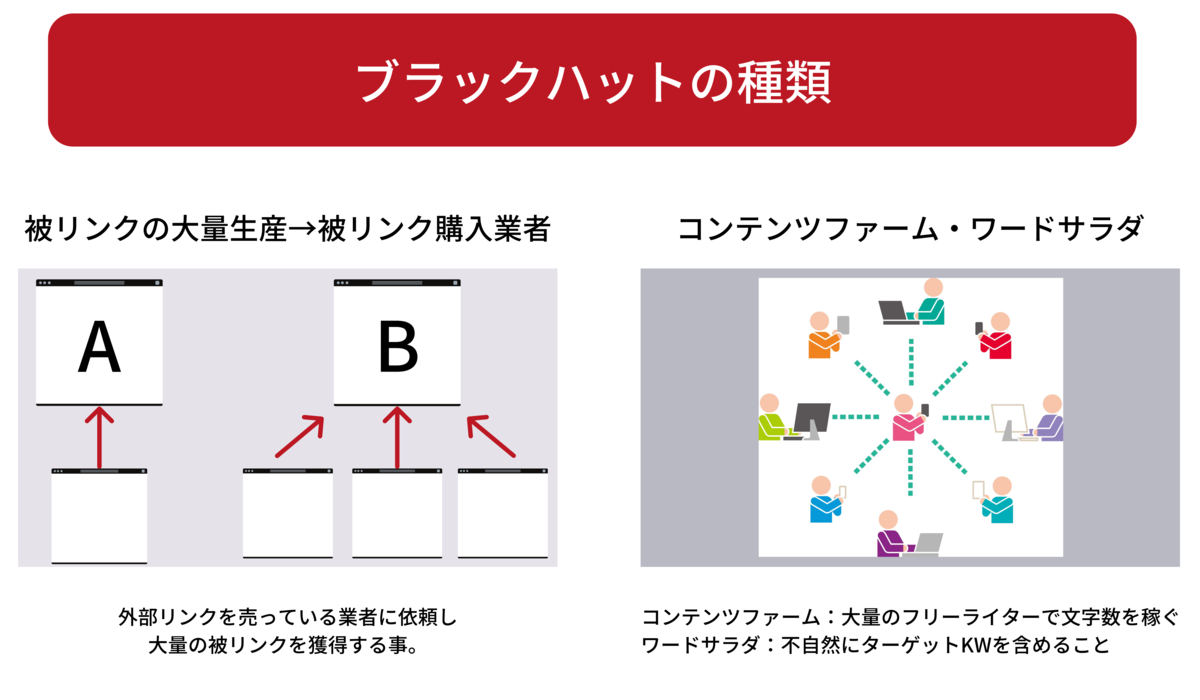

ブラックハット

今は、完全にやっても上表示をする事は不可能ですが、絶対にやってはいけない事を紹介します。

このブラックハットは、Googleのアルゴリズムの抜け道をついた方法の事です。

①被リンクの購入業者

被リンクとは、例えば有名人のアメブロなどは多くの人がそのリンクを自分の個人ブログなどに引用して掲載していますよね。

こうする事で有名人のブログは話題性があるので表示順位が上がるのですが、これを利用して「被リンクをたくさん貼りますよ」という業者が現れました。

つまり、全く価値のないブログでも被リンク業者に依頼したら色んな所に被リンクが貼られるので、Googleはこのブログは良いブログだと勘違いして上位表示していました。

②コンテンツファーム・ワードサラダ

コンテンツファームとは、素人のライターに文字を大量に書かせる事です。

ワードサラダは、そのブログの中に不自然に同じキーワードをやたらめったらに使う事です。

③クローキング

クローキングとは、クローラーが読み込むものとユーザーが検索結果で見るものを分けるというものです。

クローラーにはコードを読ませているのに、ユーザーには画像を表示しているといった感じです。画像の下にコードを書いていてクローラーに読み込ませるといった具合に。

④隠しテキスト&隠しリンク

真っ黒の背景に黒の文字を入力すると何も書いていない様に見えますよね。

その様にして、リンクを貼り付けたり、テキストを入力したりなどをする事です。

Googleのアップデート

今までに、この様なブラックハットを潰す大型アップデートでペンギンアップデートやパンダアップデートなどがありました。

この様なブラックハットは、短期的には効果があるかもしれませんが、すぐにGoogleのアップデートで潰されるのでやっても意味がありません。

なぜGoogleはオークション型表示にしないのか

Googleは無料で使える検索エンジンになりますが、なぜ検索結果で上位表示にするのを食べログなどの様にオークション型にしないのか疑問に思った事はありませんか?

オークション型にすれば短期的にはお金は入りますし、多くの人が使うかもしれませんが、それでは検索した時に検索結果がよくないのでうユーザーは離れて行きますよね。

だから、Googleはユーザー第一の情報掲載をする為にオークション型にはしません。

Google目線のSEO対策がブラックハットなのに対して、しっかりしたSEO対策がユーザー目線です。

では、どの様にしてSEO対策していくのか?

E-A-Tとは

このE-A-Tをしっかり押さえておけば上位表示をさせる事ができます。

E-A-Tとは、Expertise(専門性)-Authoritativeness(権威性)-Trustworthy(信頼性)の略です。

この3つのE-A-Tが特に重要になってくる分野がYMYL(Your Money Your Life)分野です。

お金・命に関わる検索結果は特にE-A-Tが重要視されています。

なぜか?

➡︎それは、「誰かが死んだ」とか「〇〇の会社の株は下がる」とか嘘の情報なら大変なことになりますよね。

専門性

専門性に特化したメディアを作成する事が重要になってきます。

どういう事か?

この専門性は内部リンクが多い事に限ります。

上の図の左側の様に「衣・食・住」の3つのジャンルをすると内部リンクが生まれにくいです。逆に、右の図の様にファッションに特化したサイトを構成すると、関連性が高いので内部リンクが生まれやすいです。

内部リンクとは、ブログの下に「他のオススメの記事はこちら」とあるものです。

権威性

これは1番難しいのですが、オフラインでこの人の情報なら誰もが信頼すると認めるものになります。

その為、SNSや外部メディアの活動などのリアルな世界での情報が大事になってきます。オフラインで本を出版したりすると、その本に関してブログを書いてくれる人が増え被リンクが増えると権威性が上昇します。

信頼性

しっかりしたサイトになってくると間接的に「弁護士」などと調べるのではなく、「弁護士ドットコム」の様に直接検索される事が多くなってきます。

この様にして、個人のブログであっても自分が誰なのかをしっかりわかる様に記載する事が大事です。

こういったブックマーク登録や直接流入検索は特にSEO対策で重要になってきます。

SEO対策の全体構図

会社を作ったとします。会社のHPのサービスの紹介をする時にLPを一つだけしか作製していない会社が多いです。

例えば、コーヒーを買うってなった時に「コーヒー豆が安いから買う」という人もいれば「安心・安全で買う」という人もいれば「味で買う」という人もいます。

この様にして、人々のマインドの軸毎にLPを作製しているべきである。

上記の図の様に、LPを軸に人のマインドをカテゴリー化して、そのカテゴリー化したものに中カテゴリーを作製して記事を書いていく事が大事です。

プライマリドメイン

SEO対策では、プライマリドメイン(独自ドメイン)を取らなければ意味がありません。

一度このプライマリドメインで上位表示されていると、自分がどんだけ頑張っても上位表示させる事が難しくなります。

例えば、無料でできるはてなブログなどを使っていて誰かが「hatenablog.ne.jp/coffee」で一つ上位表示されていると、同じhatenablog.comのプライマリドメインで上位表示させる事が難しくなります。

なので、独自ドメインを取得する必要があります。

ロングテールキーワード

記事を書く時は、このロングテールキーワードを把握する事が重要になってきます。確かに、ビッグキーワードを狙うのも悪くはないですが、検索数は多いけど戦う事がほとんど難しいです。

そうではなく、記事を書いていく時はこのロングテールキーワードで勝負する方が重要になってきます。

では、ビッグキーワードとロングテールキーワードの違いは何なのか?

①ビッグキーワードは、「ダイエット」「塾」「旅行」などの様に一つのワードのことです。

②ミドルキーワードは、「ダイエット 口コミ」などの様にビッグキーワードの後にワードを追加位して検索されるワードの事です。

③スモールキーワードは、「ダイエット 口コミ サプリ」「旅行 格安 羽田空港」の様に検索されるワードで、ただ「旅行」と検索されるよりも「旅行 格安 羽田空港」で検索する人の方が本気で格安の旅行を探していていく確率が高いですよね。

この様に、スモールキーワードになればなるほどコンバージョン率は高くなってきます。

コンバージョン率とは、その検索をして売上や成果に繋がる事を指します。

ペルソナ設定

その検索をする人がどの様な行動をするかを把握する為に、そのワードを検索する人になりきって検索するとその人達がどの様に自分の記事に関する事を検索するかを把握する事ができます。(まるで自分は俳優であるかの様になりきってください。)

記事の書き方

キーワード選定

「京都 カフェ」の様に検索した時に他にもどんなキーワードがあるのかを全て表示してくれるツールがあります。

他にどの様に検索していくか?

もう一つがGoogle suggestionを使う方法です。

「京都 グルメ」と入力すると他に多くの人が検索しているキーワードを提案してくれますよね。これを使ってキーワード選定するのも一つのやり方です。

記事構成と必要条件

これを押さえているとSEO対策で負けないのでしっかりこの通りにやってください。

①6W2H

よく5W1Hと言われますが、この6W2H(Who、Whom、What、Why、Where、When、How、How much)が需要になってきます。

これを用いて記事を書く前に構造化をしておきます。

②タイトル決め

- 日付と最新を入れる

- ターゲットキーワードを入れる

- 自分の見解を入れる

- 読んだ後の未来像を伝える

- 数字を必ず入れる

この5つを必ずタイトルに盛り込む事でクリック率が上がります。

多くの人は、図の下の様に「[絶対に必要なインスタ集客]インスタグラム集客の必勝法!売上増加!」の様に書きますが絶対にダメです。

僕も最初の方はこの書き方をしてしまっていました😂

キーワードプランナーで優先順位をつける

記事を書く上でどの記事を先に書いていくかの優先順位をつけていく為に、Google Adsのキーワードプランナーを使って検索のボリュームを調べて順番を決めて行ってください。

上記の写真の検索ボリュームでどのくらい検索されているかを見て、右の競合性で「低」のキーワードから戦っていく事がオススメです。

記事の具体的な構成

①導入部分、②記事本文部分、③まとめ部分に分けて、中でも②記事本文部分は3つの見出しに分けて書いていく方が良いです。

スティーブ・ジョブズがプレゼンでよく使っていた「3の法則」と同じですが、人は3つに分けられている方が読みやすいのでオススメです。

他には、自分で何かコンテンツを制作する事も重要ですし、口コミ・レビューを載せる事も大事になってきます。

他には、文法や語尾などを調整する事が大事ですが、これは評価の対象にはなりませんが主語が「俺」と最初に言って途中から「私」を使っていたり、「です・ます」で終わっていたのに途中から「である」に変わったりしていないかを気をつける事も重要になってきます。

なぜ需要かと言うと、Googleにどう評価されるかを気にするよりもユーザーがどの様に思うかが需要になってくるので、ユーザー目線で記事を書く事がとても重要になってきます。

まとめ

ブラックハットの様な抜け道を使ったチート技をわざわざ使わなくても、ユーザー目線に立ってペルソナ設定をし、キーワード選定のツールを活用し記事を書く事で上位表示をさせる事ができます。

では、また👋