損益計算書(PL)理解で決算が読めるようになったPL図解〜あなたもたった10分で経営者になれる〜

はじめに

数字が嫌いだから経理なんか無理、経営だなんて自分にはできないなんて思ったりしたことありませんか?

僕は、数字が大の苦手で決算とか訳分からなくて目を背けていましたがめちゃくちゃ簡単です。これを読むだけであなたも経営者になれますし、投資を始めることもできます。

こんな人にオススメ

- 起業したい方

- 投資を始めたい方

- 経理を担当している人 など

結論

「PLは、1年間でいくら利益を出したか」

損益計算書(PL)

そもそも損益計算書(PL)ってなんぞやって話ですが、以下の通りです。

これを読んでも何を言っているか経営に興味すらない人からしたら意味不明ですよね。大丈夫です。ここから分かりやすく図解していきます。

早速ですが、ここで問題です。

まだ何も説明していないので分からないで当たり前です。

これを理解できるようになると、自分で事業を起こしたり、例えばソフトバンクやユニクロなどの企業の決算を読み経営状態がどんなものかを理解する事ができるようになります。

では、詳しく説明していきます。

PLの仕組み

PLの主な仕組みとしては、収益と費用を比較して利益を出しているのか、それとも損益を出しているのかを表しています。

この左図なんか特に意味がわからないですよね。

細かくは次から説明しますが、簡単に言えば、青色の部分は収益、赤色の部分が費用、青色から赤色を差し引いた部分が利益になります。

ざっくり説明します。

例えば、りんごを100円で売ったとします。そのりんごを仕入れるのに80円かかったとします。利益は20円です。

ざっくり言えば、こんな感じです。

では、詳細に説明していきます。

PLの利益の種類

損益計算書はいくつかの利益の種類があり、企業の決算を見ればたくさん書いてますがこの5つ、当期純利益は最後に残るお金なので実際には4つの利益を理解すれば今すぐに経営者にも投資家にもなれます。

売上総利益

売上総利益とは、本業の利益(売上高から売上原価を差し引いて算出)です。

では、まずコーヒーショップをお思い浮かべて下さい。

コーヒーを50円で仕入れます。そのコーヒーを100円で売ります。利益は50円ですよね。

これだけです。

コーヒーを売ってその対価として得るものが売上。そこから原価を引くと売上総利益。

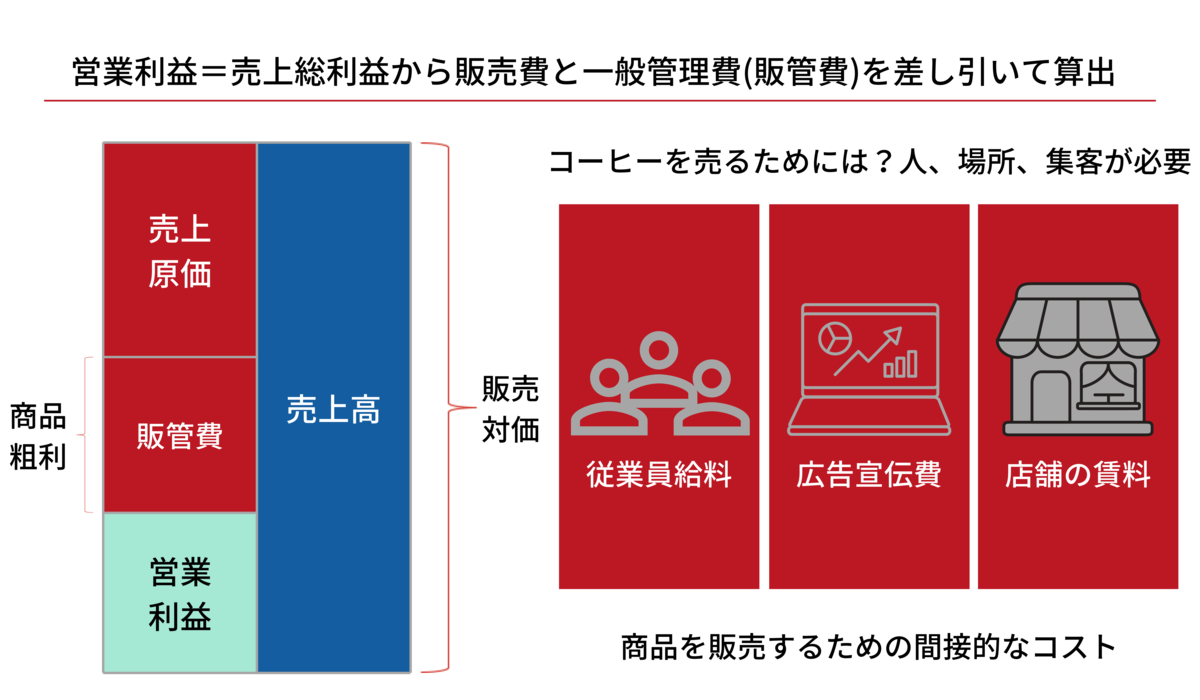

営業利益

営業利益は、よく聞く営利というものです。

営業利益は、売上総利益から販売費と一般管理費(販管費)を差し引いて算出します。

販管費って何?ってなりますよね。

大丈夫です。めちゃくちゃ簡単です。

販管費とは、その商品を販売する為にかかる間接的な費用です。

先程のカフェの続きで説明すると、 コーヒー豆はコーヒーを販売する為の直接的な費用ですよね。

一方で、間接的な費用はというと人件費であったり、広告宣伝費であったり、店舗の賃料であったりなどを販管費と言います。

つまり、営業利益はコーヒを売る為に直接的にかかるコストと間接的にかかるコストを差し引いて算出します。

経常利益

経常利益は、本業で獲得した利益に、本業以外で獲得した収益と費用を加算して算出します。

分かりやすく言うと、本業以外で毎月継続的に発生する利益です。一時的ではなく、毎月毎月入ってくるであろう利益です。

カフェをスペースとして貸し出したり、コーヒーのレッスンをしたりなどで入ってくる収益が営業外収益です。逆に、レッスンやイベントでゲストを呼んだりなどでかかってくるのが営業外費用です。

- 本業の売上(コーヒー代)+本業以外の売上(イベントなど)-本業のコスト(コーヒー豆の仕入れ)-本業にかかる間接的なコスト(人件費・広告費など)-本業以外にかかってくるコスト(ゲストの費用など)=経常利益

税引前当期純利益

税引前当期純利益は、当期に発生した全ての事象を加味した利益です。

先程の経常利益は継続的に毎月かかってくる利益と費用でしたが、ここでは毎月では無く単発的・突発的な利益や損益に関するものです。

例えば、チェーン店のカフェが1店舗売れたり、株が売れたりなどです。これが特別利益になります。

一方で、キッチンが壊れたりなど突発的にかかってくる臨時の損失が特別損失です。

当期純利益

先程の税引前当期純利益に法人税を加味したものが当期純利益です。

つまり、この当期純利益が実際に会社に残るお金です。

今までのPLを全てまとめたものが以下になります。

つまり、右の費用から左の費用を引いて利益が残るというシンプルな仕組みです。

では、再び質問をします。

資生堂のPLはどれでしょうか?

ここで一度、資生堂のイメージを考えてみましょう。

これらを一つずつ考えて選択肢を絞りましょう。

化粧品の原価は安いので③はあり得ません。

デパートにブースを置いたり、広告に大女優を起用したりしているので販管費が高いので②が濃厚です。

しかし、まだ残っているので少し考えましょう。

デパートにも出店して、大女優を器用しているので営業利益が49%もあるのはほぼあり得ないので②が正解になります。

では、他のPLはというと以下のようになります。

①は、FacebookなのでIT会社は基本的に原価も販管費も低くなるので自然と営業利益が高くなります。

一方で、③のぴあはチケットぴあの会社のPLになります。チケットを安く買取りそれに少しだけ色を付けて販売するのでその分営業利益も低くなります。

PLの計算がしっかりできていると業種ごとに営業利益は50%くらいだなぁとか分かってくるようになります。

練習

めちゃくちゃ分かりやすく値段設定を低くしていますが、実際に自分で値段をざっくり決めて計算してみると良いと思います。

まとめ

損益計算書(PL)は、大きく分けて3つの売上から4つの費用を引いて利益を算出するだけで至ってシンプルなものになっています。

次回は、貸借対照表(BS)を説明していきます。

では、また👋

SEO理解でできたSEO対策。SEOの構造理解〜あなたも20分でSEO対策の理解ができるようになる〜

はじめに

SEOと聞いて「なんやそれ」となる人が多いと思いますし、英語でよくわからないという人が多いと思いますが、これを読めばすぐに理解することができます。

こんな人にオススメ

- ブログを始めようとしている人

- SEO対策が理解できていない人

- 自分でHPを作ったりしてるが対策の仕方が分からない人 など

結論

「SEOは無料で作れる資産であり、無料で雇える営業マンであり、ファッションである。」

SEOとは

そもそもSEOってなんの略なの?と疑問に思う人が多いと思いますが、SEOとは「Search Engine Optimization」の略です。

このSEOは無料で作れる資産であり、無料で雇える営業マンであり、時期によりどんどん変わっていくファッションと一緒です。

このSEOは年に数回アップデートが行われます。つい最近またSEOのコアアップデートが行われたみたいです。

詳しくはこちらのブログを参照してください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

WEBとは

多くの人がwebとは何かが分からずにSEO対策をしています。ほとんどの人がこのwebというものを全く理解していません。

では、webって何か知っていますか?

webとは、世界中の情報をリンクすることでスパイダーウェブという蜘蛛の巣の様なイメージからwebと名付けられました。

ティム・バーナーズ=リー博士

では、そのwebは誰が作ったのか?

ティム・バーナーズ=リー博士がこのwebを開発しました。つまり、天才です笑

元々、The Infomation Mine(TIM)にしようとしてましたが、ティム博士の頭文字と一緒でやらしいのでwebにしたそうです。

この博士はスイスの巨大研究機関のCERN(セルン)というところで働いていましたが、ここで数千人の従業員の情報が散漫していて、まとめてほしいと依頼をされた時にティム博士が作成しました。

今までは資料室に全てのデータが保存されており、どこにその資料があるのかを受付の人に聞いてそれを探しに行ってという作業をしていました。

⬇︎

しかし、ティム博士が情報のリンクをweb上で考案したハイパーテキストリンクを作成しました。

今なら普通ですが、文字にハイパーリンクがありますよね。文字の上にカーソルを持っていくと違うサイトを開けるものです。

つまり、ティム博士はAとBの情報をリンクさせた人になります。

この画面を表示させる為に作られたのが俗に言うHTML(Hyper Text Markup Language)と言われるものになります。

世界初のウェブサイトの復刻版が公開されているので気になる人は以下のリンクから見てみてください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

URLとは

今までは、資料室に受付の人が「①の情報はA-3にありますよ。」といった具合にオンラインでもAの情報の位置を表すその役割をしているのが、URLになります。

HTTPとは

レストランをイメージして下さい。

英語でウェイトレスの事をサーバーと言いますが、それと同じでサーバーにビールが欲しいと言うとビールが出てくるのと同じで、web上でも何かを欲しいと要求してそれが提供されているという事です。

しかし、言語を統一しなければ問題が起こります。

例えば、海外に行って日本語でビールが欲しいと言っても向こうは理解してくれません。なので共通の言語が必要になります。

そこで作られたのがHTTPでURLの頭に付けられているものです。

ウェブブラウザとは

先程の続きで、「ビールをください」と言ってもビールは世界に100種類以上あります。それをサーバーに一気に提供されてもユーザーは困ります。

その情報を整理してデザインするのがウェブブラウザです。

では、webブラウザはどの様にして情報をデザインしていくのか?

このウェブブラウザの情報のデザインの仕方は3つに分けられます。

①クローリング、②インデックス、③ランキングです。

①クローリング

小さいボットのクローラーという機械が、様々な言語で作られているウェブサイトをクローリングしていきます。(水泳のクロールの様に。)

そのサイトの構成(TOPページ、特商法など)、そこに書かれている文字の情報、リンクの有無、ページの表示速度、コンテンツ(YouTubeリンク、画像など)などを読み込みます。

⬇︎

②インデックス

①でクローラーが得た情報をデータベースにインデックス(入れる)します。

⬇︎

③ランキング

Googleのアルゴリズムに基づいてwebサイトの表示順位が決められます。

SEO対策禁止事項

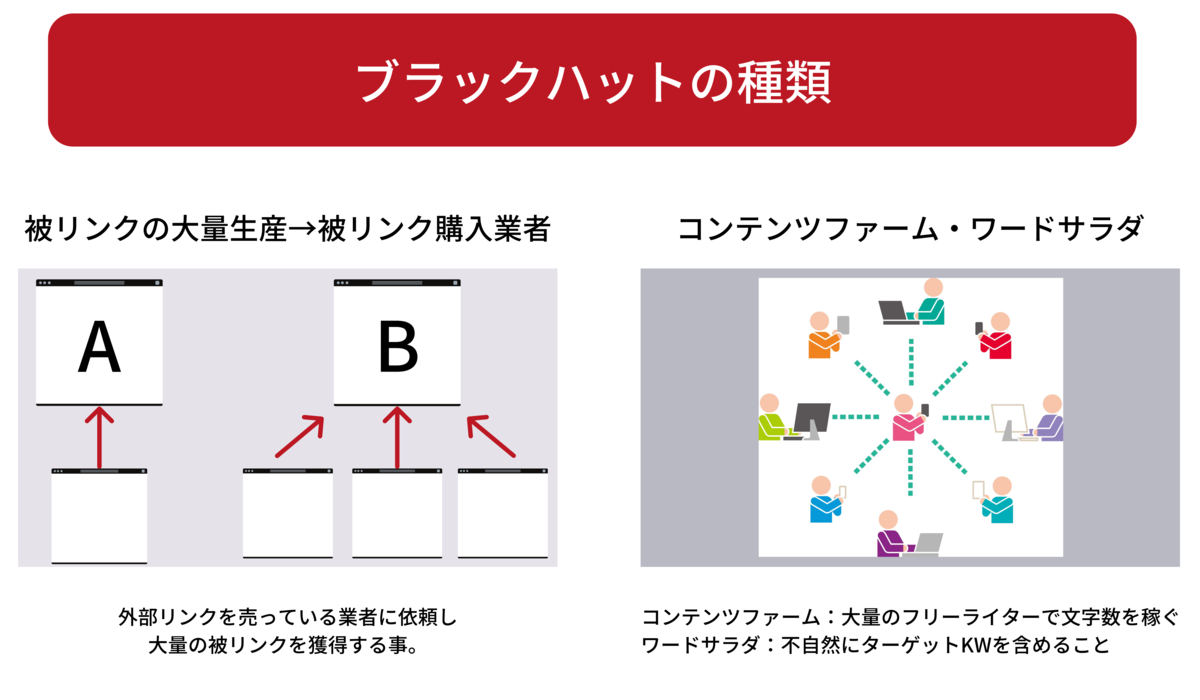

ブラックハット

今は、完全にやっても上表示をする事は不可能ですが、絶対にやってはいけない事を紹介します。

このブラックハットは、Googleのアルゴリズムの抜け道をついた方法の事です。

①被リンクの購入業者

被リンクとは、例えば有名人のアメブロなどは多くの人がそのリンクを自分の個人ブログなどに引用して掲載していますよね。

こうする事で有名人のブログは話題性があるので表示順位が上がるのですが、これを利用して「被リンクをたくさん貼りますよ」という業者が現れました。

つまり、全く価値のないブログでも被リンク業者に依頼したら色んな所に被リンクが貼られるので、Googleはこのブログは良いブログだと勘違いして上位表示していました。

②コンテンツファーム・ワードサラダ

コンテンツファームとは、素人のライターに文字を大量に書かせる事です。

ワードサラダは、そのブログの中に不自然に同じキーワードをやたらめったらに使う事です。

③クローキング

クローキングとは、クローラーが読み込むものとユーザーが検索結果で見るものを分けるというものです。

クローラーにはコードを読ませているのに、ユーザーには画像を表示しているといった感じです。画像の下にコードを書いていてクローラーに読み込ませるといった具合に。

④隠しテキスト&隠しリンク

真っ黒の背景に黒の文字を入力すると何も書いていない様に見えますよね。

その様にして、リンクを貼り付けたり、テキストを入力したりなどをする事です。

Googleのアップデート

今までに、この様なブラックハットを潰す大型アップデートでペンギンアップデートやパンダアップデートなどがありました。

この様なブラックハットは、短期的には効果があるかもしれませんが、すぐにGoogleのアップデートで潰されるのでやっても意味がありません。

なぜGoogleはオークション型表示にしないのか

Googleは無料で使える検索エンジンになりますが、なぜ検索結果で上位表示にするのを食べログなどの様にオークション型にしないのか疑問に思った事はありませんか?

オークション型にすれば短期的にはお金は入りますし、多くの人が使うかもしれませんが、それでは検索した時に検索結果がよくないのでうユーザーは離れて行きますよね。

だから、Googleはユーザー第一の情報掲載をする為にオークション型にはしません。

Google目線のSEO対策がブラックハットなのに対して、しっかりしたSEO対策がユーザー目線です。

では、どの様にしてSEO対策していくのか?

E-A-Tとは

このE-A-Tをしっかり押さえておけば上位表示をさせる事ができます。

E-A-Tとは、Expertise(専門性)-Authoritativeness(権威性)-Trustworthy(信頼性)の略です。

この3つのE-A-Tが特に重要になってくる分野がYMYL(Your Money Your Life)分野です。

お金・命に関わる検索結果は特にE-A-Tが重要視されています。

なぜか?

➡︎それは、「誰かが死んだ」とか「〇〇の会社の株は下がる」とか嘘の情報なら大変なことになりますよね。

専門性

専門性に特化したメディアを作成する事が重要になってきます。

どういう事か?

この専門性は内部リンクが多い事に限ります。

上の図の左側の様に「衣・食・住」の3つのジャンルをすると内部リンクが生まれにくいです。逆に、右の図の様にファッションに特化したサイトを構成すると、関連性が高いので内部リンクが生まれやすいです。

内部リンクとは、ブログの下に「他のオススメの記事はこちら」とあるものです。

権威性

これは1番難しいのですが、オフラインでこの人の情報なら誰もが信頼すると認めるものになります。

その為、SNSや外部メディアの活動などのリアルな世界での情報が大事になってきます。オフラインで本を出版したりすると、その本に関してブログを書いてくれる人が増え被リンクが増えると権威性が上昇します。

信頼性

しっかりしたサイトになってくると間接的に「弁護士」などと調べるのではなく、「弁護士ドットコム」の様に直接検索される事が多くなってきます。

この様にして、個人のブログであっても自分が誰なのかをしっかりわかる様に記載する事が大事です。

こういったブックマーク登録や直接流入検索は特にSEO対策で重要になってきます。

SEO対策の全体構図

会社を作ったとします。会社のHPのサービスの紹介をする時にLPを一つだけしか作製していない会社が多いです。

例えば、コーヒーを買うってなった時に「コーヒー豆が安いから買う」という人もいれば「安心・安全で買う」という人もいれば「味で買う」という人もいます。

この様にして、人々のマインドの軸毎にLPを作製しているべきである。

上記の図の様に、LPを軸に人のマインドをカテゴリー化して、そのカテゴリー化したものに中カテゴリーを作製して記事を書いていく事が大事です。

プライマリドメイン

SEO対策では、プライマリドメイン(独自ドメイン)を取らなければ意味がありません。

一度このプライマリドメインで上位表示されていると、自分がどんだけ頑張っても上位表示させる事が難しくなります。

例えば、無料でできるはてなブログなどを使っていて誰かが「hatenablog.ne.jp/coffee」で一つ上位表示されていると、同じhatenablog.comのプライマリドメインで上位表示させる事が難しくなります。

なので、独自ドメインを取得する必要があります。

ロングテールキーワード

記事を書く時は、このロングテールキーワードを把握する事が重要になってきます。確かに、ビッグキーワードを狙うのも悪くはないですが、検索数は多いけど戦う事がほとんど難しいです。

そうではなく、記事を書いていく時はこのロングテールキーワードで勝負する方が重要になってきます。

では、ビッグキーワードとロングテールキーワードの違いは何なのか?

①ビッグキーワードは、「ダイエット」「塾」「旅行」などの様に一つのワードのことです。

②ミドルキーワードは、「ダイエット 口コミ」などの様にビッグキーワードの後にワードを追加位して検索されるワードの事です。

③スモールキーワードは、「ダイエット 口コミ サプリ」「旅行 格安 羽田空港」の様に検索されるワードで、ただ「旅行」と検索されるよりも「旅行 格安 羽田空港」で検索する人の方が本気で格安の旅行を探していていく確率が高いですよね。

この様に、スモールキーワードになればなるほどコンバージョン率は高くなってきます。

コンバージョン率とは、その検索をして売上や成果に繋がる事を指します。

ペルソナ設定

その検索をする人がどの様な行動をするかを把握する為に、そのワードを検索する人になりきって検索するとその人達がどの様に自分の記事に関する事を検索するかを把握する事ができます。(まるで自分は俳優であるかの様になりきってください。)

記事の書き方

キーワード選定

「京都 カフェ」の様に検索した時に他にもどんなキーワードがあるのかを全て表示してくれるツールがあります。

他にどの様に検索していくか?

もう一つがGoogle suggestionを使う方法です。

「京都 グルメ」と入力すると他に多くの人が検索しているキーワードを提案してくれますよね。これを使ってキーワード選定するのも一つのやり方です。

記事構成と必要条件

これを押さえているとSEO対策で負けないのでしっかりこの通りにやってください。

①6W2H

よく5W1Hと言われますが、この6W2H(Who、Whom、What、Why、Where、When、How、How much)が需要になってきます。

これを用いて記事を書く前に構造化をしておきます。

②タイトル決め

- 日付と最新を入れる

- ターゲットキーワードを入れる

- 自分の見解を入れる

- 読んだ後の未来像を伝える

- 数字を必ず入れる

この5つを必ずタイトルに盛り込む事でクリック率が上がります。

多くの人は、図の下の様に「[絶対に必要なインスタ集客]インスタグラム集客の必勝法!売上増加!」の様に書きますが絶対にダメです。

僕も最初の方はこの書き方をしてしまっていました😂

キーワードプランナーで優先順位をつける

記事を書く上でどの記事を先に書いていくかの優先順位をつけていく為に、Google Adsのキーワードプランナーを使って検索のボリュームを調べて順番を決めて行ってください。

上記の写真の検索ボリュームでどのくらい検索されているかを見て、右の競合性で「低」のキーワードから戦っていく事がオススメです。

記事の具体的な構成

①導入部分、②記事本文部分、③まとめ部分に分けて、中でも②記事本文部分は3つの見出しに分けて書いていく方が良いです。

スティーブ・ジョブズがプレゼンでよく使っていた「3の法則」と同じですが、人は3つに分けられている方が読みやすいのでオススメです。

他には、自分で何かコンテンツを制作する事も重要ですし、口コミ・レビューを載せる事も大事になってきます。

他には、文法や語尾などを調整する事が大事ですが、これは評価の対象にはなりませんが主語が「俺」と最初に言って途中から「私」を使っていたり、「です・ます」で終わっていたのに途中から「である」に変わったりしていないかを気をつける事も重要になってきます。

なぜ需要かと言うと、Googleにどう評価されるかを気にするよりもユーザーがどの様に思うかが需要になってくるので、ユーザー目線で記事を書く事がとても重要になってきます。

まとめ

ブラックハットの様な抜け道を使ったチート技をわざわざ使わなくても、ユーザー目線に立ってペルソナ設定をし、キーワード選定のツールを活用し記事を書く事で上位表示をさせる事ができます。

では、また👋

サービス設計はロジカルに設計する事でできた6つのステップ〜10分で理解でき実践するだけでいつでも事業を初めれる〜

はじめに

起業したい方などは必ず市場を調べなければなりませんが、多くの人がその調べ方を間違えています。だから、起業したとしても誰も商品・サービスを買ってくれません。

どの様にロジカルに考えて分析していけば商品・サービスをローンチしたのに誰も買ってくれないし、使ってくれないなんて事を防ぐ事ができるのか?についてお話ししていきます。

こんな人にオススメ

- 起業したい人

- 起業したけど全く売れていない人 など

結論

「 世間一般のビジネス設計法に騙されるな」

ロジカル設計

サービス設計の流れ

サービス設計の流れは上の図の様に「3C分析」と「SWOT分析」をして、次に「4P分析」をした後に「デプス調査」「ペルソナ設定」「市場調査」を行って利用する人をリアルに作り込んで、こんな商品・サービスがあったら欲しいですか・使いますか?という事を調査します。

3C分析とSWOT分析

まず、3C分析から説明していきます。

- Customer(顧客)

- Company(自社)

- Competitor(競合)

この3つを活用していくのですが、それと同時に自社分析する際に細かく分析できるSWOT分析を併用していきます。

※ただし、ここで注意が必要なのが多くの人が自社の強み・弱みなど把握している様で把握できていないので、しっかりとした分析が必要になってきます。

では、 SWOT分析はどの様なものか?

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(拡大可能性)

- Threat(縮小可能性)

この4つを活用し、まず最初に自社の強みと弱みを分析し、次に自社の商品・サービスや自社がより大きくなる可能性をがあるのか、それとも小さくなったり倒産してしまうのではないか、といった事をここでしっかりと分析します。

これを終えて初めてサービスを制作していきます。

では、ここで一つ具体例をあげます。

カフェをオープンしたい場合の時を考えます。しかし、近くにスターバックスがあり先行きが心配です。

ここで先ほどの3Cを活用していき、箇条書きで書き出していきます。

[顧客分析(Customer)]

オフィス街/休日はあまりいない/男性が約6割程度/年齢は40代程度が多い印象/スーツを着ている人が多い印象

[自社分析(Company)]

Strength(強み):ドリンク価格がスタバより40%程安い/個人店なので独自のキャンペーンが自由に打てる/アルコールや幅広いフードメニューも出す事ができる

Weakness(弱み):ブランド力が無い/大手では無いので仕入れ原価率が多少高い

Opportunity(機会):夜はBarとしても営業ができる/オフィス街なので企業イベントなどでも利用ができる/フードのデリバリーも可能

Threat(脅威):近年色々な業種でアルコールの取り扱いが増えている為、スターバックスでもアルコールが販売されると集客が減る事が考えられる。

[競合分析(Competitor)]

朝の入店数は50人程度/昼時には約100人程度、夜は40人程度の入店数/女性が多い印象/店内でフードをオーダーする人は入店数の30%程度

➡︎その為、客単価を530円と仮定すると1日の売上は100,700円程度である。

4P分析

次に4P分析を説明していきます。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通)

- Promotion(販売促進)

①Product(製品)

デザイン・ブランド名・パッケージ・サービス・保証などをどの様に変えていく事で良くなるかを分析します。

⬇︎

②Price(価格)

価格を設定する事で、必然的にターゲット層が設定されてしまうので慎重な検討が必要になります。

⬇︎

③Place(流通)

製品をどこで販売するのかを決定します。例えば、その商品をコンビニで販売するのか、スーパーで販売するのか、或いは自社ECサイトで販売するのか、などです。

⬇︎

④Promotion(販売促進)

顧客のニーズを満たす製品を選択し、ターゲット層を決め、そのターゲット層に購入機会を提供できる流通・販売経路を確保します。

ここで先程のカフェオープンの例を引き続き使っていきます。

[Product(製品)]

サラリーマンが多い、男性が多いという観点から、オシャレなメニューよりもボリュームを重視したランチメニューを用意。夜もアルコールメニューを用意。

また、女性の取り込みをの為にタピオカなどの競合には無いメニューを提供。

さらに、企業イベントなどの為に飲み放題メニューも用意する。

[Price(価格)]価格帯は、ランチタイムはサラリーマン取り込みの為、ドリンクセットで900円、夜は競合がいない為高めに設定し客単価4300円程度を狙う。

[Place(流通)]オフィス街である事から一定のデリバリー需要もある事を想定。その為、ランチデリバリーを宅配サービスと提携して提供予定。

[Promotion(販売促進)]忘年会などでのイベントシーズンでの利用を刈り取る為LINE@での登録でドリンク1杯無料などを行う。

看板認知の獲得が可能な為、ホットペッパーなどには掲載しない予定。

ランチタイムに多くのテーブルフライヤーでのクーポン配布などを実施予定。

インスタのハッシュタグキャンペーンで投稿してくれた人にはドリンク1杯無料など。

TTP戦略

上の図の様に、自社と競合の4Pを並べて比較する事で分析する事ができます。

図で言うと、スタバは立地も良く「サードプレイス」を謳っているので置いているものも良いのでそういった所では負けてしまいますが、個人店ならではの自由が効くので他の部分では勝つ事ができます。

この様にして、フレームワークを活用する事でどの様なサービスにでも活用する事ができます。

市場分析

多くの人は、Googleで市場規模を少し調べるだけで終わります。それも一つの手ではありますが、リソースが少なすぎます。

ではどういったものか?

市場分析とは特定の商品やサービスを必要(ニーズ)とする人がどれくらいの数いるのかが①、そしてそのニーズに人々はどれくらいのお金を支払うのか(デプス調査+メンタルアカウント分析)が②、この①×②が市場規模になります。

[ニーズ調査]

これは多くの人に「こんなサービスがあったらどう?」とシンプルに聞く事で、これがとても重要になってきます。

この時にカテゴリーをしっかり分けてください。(例えば、主婦/30代サラリーマン/フリーランスなど)

これは当たり前に必要な事ですが、多くの人ができていません。

ニーズ調査をわかりやすく言い換えるなら、答えを見に行くです。どういう事かというと「ジャンケンで絶対に勝つ方法は?」と聞かれたら答えは、「後出し」しかありませんよね。

先に答えを知っていたら絶対に勝てるのでビジネスにおいても完璧を求めるのでは無く、とりあえずその商品・サービスを構想段階でニーズを調べ欲しいなら作る、欲しくなければ変えるという選択をする事が大事です。

[デプス調査]

多くの企業は、ただ人を集めて話を聞くだけだと思っていますが違います。上記のニーズ調査の中から特定のニーズ確認できたカテゴリー層を呼び、5人〜10人程度に直接対面でヒアリングを行う事が重要です。

つまり、ニーズのある人達を集めて深掘りしていくという事です。これは必ずリラックスした環境での調査が必要となります。

デプス調査の流れ

では、どの様にしてデプス調査を行っていけばいいのか、その流れを説明していきます。

①スモールトーク

日常会話でリラックスをさせます。そして自分の事もよく話し相手に安心感を与えます。これを心理学で「自己開示の法則」と言い、相手より先に自己開示をしプライベートな内容を話す事で「認知的不協和」を起こさせます。

わかりやすく言うと、「この人はなんで初対面なのに自分にプライベートな話をしているんだろう。あれ、この人は凄い自分にオープンに話しているのになんで自分は何も話していないんだろう。話さなきゃ。」という風に脳が勝手に思うのです。

⬇︎

②ライフスタイル質問

趣味や家族構成や職業や帰宅時間、出勤時間、子供の保育園の時間など平日と休日で分けてその人の1日を聞き出します。

⬇︎

③ワンアヘッド質問

実際の年収や、家庭の経済状況、そしてローンなどの残高など折り入った質問をしていきます。

⬇︎

④WHYを必ず3回突きつける

その商品・サービスに対しての意見をもらったり、なぜ必要・不要だと思うのかを聞いていきます。

ペルソナ設定

デプス調査を終えた後は、デプス調査の結果を基にペルソナを作っていきます。あたかもその人が存在しているかの様に年齢、性別、職業、居住地、職業、役職、年収、趣味、特技、価値観、家族構成、生い立ち、休日の過ごし方、ライフスタイルなどリアリティのある詳細な情報を設定していきます。

プレゼンでの市場規模はこのペルソナを使って逆算して説明していきます。

では、実際に30代主婦で子持ちのAさんをペルソナとし、宅配晩ご飯サービスのプレゼンをします。

Aさんは毎朝、子供を保育園に預けた後出社しています。旦那は会社員で帰宅時間はいつも22時頃です。Aさんは仕事を16時に終え17時に保育園に子供を迎えにいきます。しかし、その後スーパーで買い物をして晩ご飯を作るのが面倒です。

この様な主婦10人にデプス調査を実施した所、8名が是非サービスを利用したいと言っており、このサービスには1ヶ月の晩ご飯代5万円の半分くらいなら払いたいと言っています。そしてこの街には同じ様な主婦が2万人程おり、その為このエリアにおける市場規模は2万人×80%×2.5万円=月間4億円程度の市場規模が予測されます。

イノベーター理論

市場規模を計算できたからと言ってサービス開始と同時に4億円が入ってくるなんて事はありえません。市場には浸透する順番があるからです。

イノベーター理論の詳細は以前に掲載しているブログを読んでいただけたら理解できると思います。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

初期市場の16%を満足させて口コミされる様なキャッチコピーを作る事が重要になってきます。

例えば、スタバとコーヒー専門店のカフェだったらいつも通りスタバにいく人の方が多いですが、日本唯一の「高級チョコとコーヒーのお店」というキャッチコピーだと初期市場の16%の人達が来てくれます。

まとめ

前回同様、ロジカルに思考しフレームワークに沿って分析をし、デプス調査とペルソナ設定でしっかりと市場規模を測り、初期市場の16%を満足させるキャッチコピーを考える事が大事です。

では、また👋

フェルミ推定で計算できたお店の経営状況把握〜10分で理解でき明日からでも開業できる思考法〜

はじめに

多くの人がちゃんとできていない論理的思考スキルの「ロジカルシンキング」。

これを理解する事で正しいビジネスの考え方を身に付ける事ができます。

こんな人にオススメ

- 今まで物事をなんとなくで考えていた人

- これから起業したい人

- ロジカルシンキングをちゃんと理解していない人 など

結論

「掛け算の法則で物事を捉える」

ロジカルシンキング

フェルミ推定

いきなりですが、ロジカルシンキングタイムです。

- 座席数:13席

- 場所:浜松町駅近

- 従業員数:3

- ラーメン価格:650円

このラーメン屋の売上と利益を考えてください。

さぁ、どの様に考えましたか?これは誰も正解する事ができません。なぜなら誰も何人来たかすら知らない状態でそもそも計算はできません。

しかし、答えの正解・不正解では無く、考え方の正解・不正解を見る思考力をフェルミ推定と言い、このフェルミ推定をする事が大切になります。

僕は、なぜか知りませんが高校生くらいの時から勝手にカフェやレストランに行く度にこの様に考えてしまいます。

これを癖づけると自分でも経営ができる様になります。

上の図の様に、どの様に考えるかをあらかじめフレームワークとして作成しておきます。

今回はラーメン屋を基に考えているので、まずは平日と週末でランチと夜に分けて考えます。

①来店数と客単価が分かれば売上と回転率が出てきます。

⬇︎

②営業日が分かれば月の売上が計算できます。

⬇︎

③原価と人件費や光熱費などの経費が分かれば売上ー経費=利益を算出する事ができます。

この様にして、論理的に考える事でそのお店の売上と利益を計算する事ができます。

これができる事でどんなビジネスにも対応する事ができます。

コピルニクスの地動説

人間は自分中心に物事を考えてしまいます。

昔の人々は、地球が自分で回っているのに地球を中心に惑星が回ってる天動説(地球中心説)と思っていたのと一緒で、ビジネスにおいても自分が「何々だろう」とか「ここに出せば絶対成功するだろうな」とかワクワクして思ってしまいます。

ですが、そこで一度冷静に考える必要があります。

例えば、「あの子可愛いなぁ」と思ったとしてもよく見てみたら「全然可愛いないやん」とか思ったりした事あると思います笑

自分で舞い上がって一時の感情で動くのでは無く、冷静になって考える必要があるという事です。

つまり、自分の視点は正しくは無いといつでも自分の考えにWHYを突きつけて考える事が大切で、顧客視点を論理的に証明、追求する事がビジネスでは最重要です。

思い込みをドラマチック化してしまう

ここで早速皆さんに質問です。

世界で予防接種を受けられていない子供たちは何%いると思いますか?

さぁ、 皆さんは何%だと思いましたか?

色々テレビで紛争や貧困などの映像を見ているから50%とかかなぁなんて思った方も多いのではないでしょうか?

答えは、20%です。

多くの人は、様々な事実をドラマチック化しすぎているだけなのです。

先程の質問を学者さんや偉い人、頭の良い人に聞いても大体正解率は10%くらいなのです。なぜかと言うとそれは、人間は生まれつき物事をドラマチック化する習性があるからです。

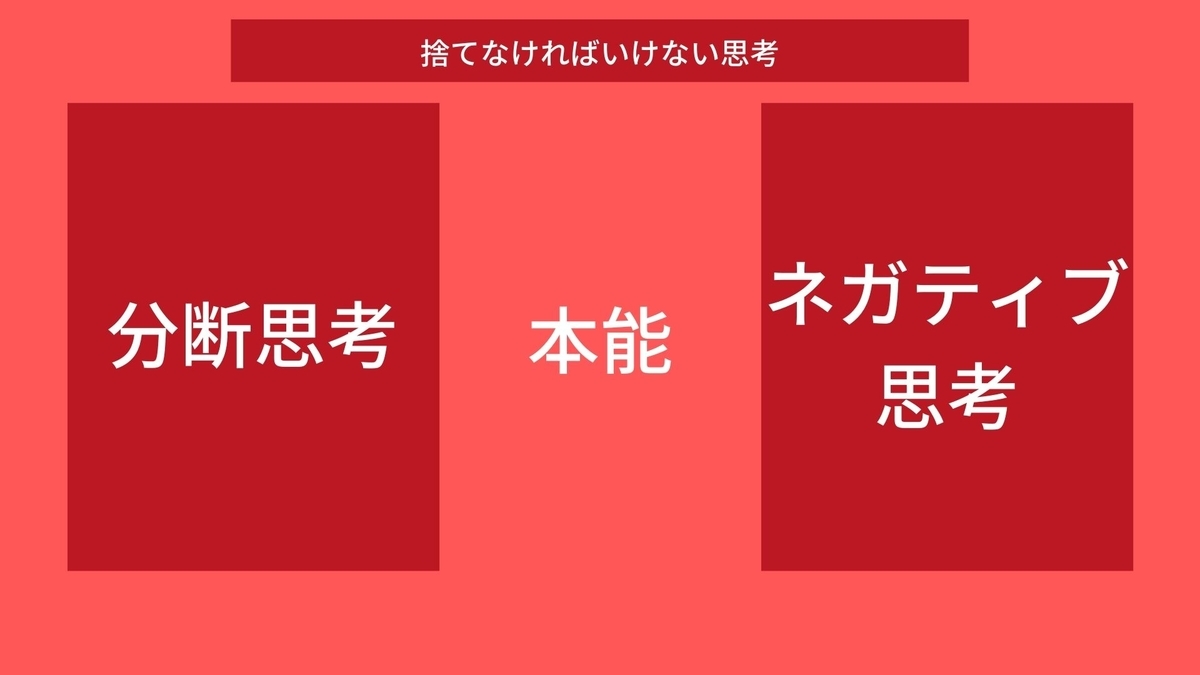

捨てなければいけない思考

思い込みは必ず捨てなければなりません。

この条件を成立させる為には、必ず捨てなければいけない本能が2つあります。

それが分断本能とネガティブ本能です。

分断思考

以下の図の様に多くの人は何事に関しても2つに分けたがります。

金持ちと貧乏でよく分けられますが、中間層がほとんどですし、先進国と途上国は差があまり無くなってきてますし、幸せか不幸かは人の価値観によって異なりますし、勝ち組か負け組も人の価値観によりますし、サラリーマンかフリーランスに関しては副業をして兼業している人は増えています。

このグラデーション理解がビジネスでは必要不可欠になってきます。

では、なぜ二つに分けていると上手くいかないのか?

例えば、飲食店を始めようと思った時に「立地が大事だ」と思ったとします。そこで分断本能で分けてしまうと「交通量が多い=良い」「交通量が少ない=悪い」とこの様に分断して考えてしまいます。

⬇︎

しかし、以下の様に考えると交通量が多くても「家賃が高い」や「人件費が高い」といったデメリットが出てきますし、交通量が少なければ「家賃が安い」や「人件費が安い」「デリバリーに専念し、接客の質向上」などメリットがいくつか上げられます。

この様に、分断で分けてしまってはせっかくメリットが隠れているところを見逃してしまう事になりかねません。

多くの人は、どんだけ売上を上げるかに着眼点を置きがちですが、最も大事なのは利益を多く残す事なので売上が低くても利益が残る様に考えなければなりません。

ネガティブ本能

このネガティブ本能というのはわかりやすく一言で言うと、共感です。

人間はポジティブよりもネガティブに反応しやすい性質を持っています。

マサチューセッツ大学で行われた実験で、企業の社員たちの受動ストレスを調べたところネガティブな感情はポジティブな感情よりも7倍も感染力が高いという結果になったそうです。

他にも、93年に行われた実験ではネガティブなニューズに触れると、50%もの人がそっちに引っ張られるという結果が出ています。

例えば、上の図にも書いていますが自分の子供が保育園に入れなくて「保育園死ね」とTwitterで呟いた母親のツイートがママの間で共感が生まれ、バズっていましたよね。

しかし、これが「保育園入れた。良かったぁ」では「良かったね」で終わるので、共感はされないのでバズりませんよね。

他にも、テレビでよく見かける感染症や子供の死亡率、戦争の死者などに関しても感染症はものすごく減っていて子供の死亡率も半分くらいになっており、戦争の死者も第二次世界大戦に比べれば数%になっています。

多くの人は、良い事に目を向けずにメディアの報道に結構騙されてしまっています。

1900年台後半の頃に世界中で自殺者が増えました。

理由は、世界各国の新聞の1面に「昨日こんな自殺がありました。」と掲載すると人間はネガティブに反応するので一度は「死にたい」と思った事がある人も多い為、これにより自殺者数が世界的に上昇し、WHOが警鐘を鳴らしたという事がありました。

この様にして人間はネガティブに共感してしまうので、取り除く事が必須となってきます。

まとめ

メディアでの情報に流されずにその内容が本当なのかどうかという裏付けを取るという事が非常に重要になってきます。

そして、日頃から今回説明した枠組みをしっかり使ってロジカルに考える癖を付ける事が大切です。一時の感情に流されて単純な自分の思い込みを信じるのでは無く、その感情や感覚を定量化して証明する事が大事なので、日頃から常にWHY思考でWHYを突きつけて思考する様にしましょう。

では、また👋

ブランディングの理解で正しい価格設計ができた正しい知識〜読むだけで利益が約2倍に〜

はじめに

ブランディングという言葉を最近よく耳にする事が多いと思いますが、実際のところブランディングってなんぞやというのがわからないって方が多いのではないでしょうか?そんな人はこれを読めばすぐに分かります。

こんな人にオススメ

- ブランディングが理解できていない人

- 経営者

- 起業を考えている人 など

結論

ブランディングとは、商品やサービス以外のもの(付加価値)をPRする事。

ブランディングとは

まず皆さんは、この違いが分かりますか?

①まず、マーケティングとはあらゆる事を総称しますが、この意味は「特定の人に対して行う事」です。

わかりやすく言うと、「特定の人に対して好きです」と言う事です。

②広告は、「不特定多数の人に対してする事」です。

わかりやすく言うと、「不特定多数の人に対して好きです」と言う事です。

③PRとは、「自分から伝えるのではなく、他の人に伝えてもらう事」です。

わかりやすく言うと、「友達などに自分の好意を伝えてもらう」という事です。

では、肝心の④ブランディングはというと「相手から来てくれる事。つまり、相手に巣欲しがられる事」です。

わかりやすく言えば、「好きです」と告白されるという事です。モテモテなわけですね笑

向こうから「欲しい」と言わせる事ができれば1番強いわけです。しかし、多くの人がこれを理解できていません。

だから、広告費に多額のお金をかけたりするのです。

つまり、この4つの中でブランディングが最も重要なわけです。

ブランディングの重要性

ブランディングが無いと以下の負のスパイラルに陥ってしまいます。

起業は100社起業したとしたら5年以内に1社も残っていない様なモノです。

では、残っている企業はなぜ残れているか?それは、ブランディングをしているからです。

スーパーの例を挙げます。

まずAとBのスーパーがあります。

Aのスーパーで売っている3個で250円の淡路さんの玉ねぎが、Bのスーパーに行くと200円で売られています。

この様にしてまず最初に起こるのが①価格競争です。

この価格競争が激しくなると両者共にこれ以上下げると赤字になるラインまで来ます。

↓

すると今度は、②サービス競争になります。

サービス競争とは「今この玉ねぎを買った人はもう一個無料だよ。」や「この玉ねぎ5袋買った人は宅配しますよ。」などです。

↓

サービス競争が起こると同時に今度は③自社コストが掛かってきます。宅配の送料であったり、もう一個タダで玉ねぎをあげているコストなどです。

↓

このコストが掛かってくると④利益率が低下し始めます。利益率が低下し始めると何を考えるか?

↓

⑤コストの削減です。コストを削減していく上で1番掛かってくるところをなんとか抑えたいと考え始めます。

↓

すると⑥PR削減をします。PRを減らし始めると認知も下がってしまいます。

↓

となると⑦シェアの低下が起こり、またもっと売ろうとして①に戻ります。

ブランディングの種類

ブランディングは4種類に分けられます。

一つずつ説明していきます。

①コーポレート・ブランディング

コーポレートブランディングで最も重要な事は「競合を絶対に作ってはいけない」という事です。その為に、自分自身で「〇〇だが〇〇ではない」と明言します。

例えば、皆さんご存知Google。

このGoogleの売上の9割が広告なのをご存知でしたか?そのGoogleは広告会社だが広告会社では無いと言っています。

なぜか?

広告会社と言ってしまうと、他の広告会社がライバルになってしまうからです。

②プロダクト・ブランディング

ここで皆さんに考えて頂きたいワークショップがあります。

- 現状把握:シャングリラホテルはカフェラテの販売をしようと考えています。

- 数値事実:100人対象のデプス調査の結果500円であればカフェラテを全員頼む。

- 数値事実:1500円は全員高すぎて誰も頼まないとの結果。

- 数値事実:1杯のカフェラテを提供できるのに人件費、仕入れ原価などを含めて300円かかる。

Q:シャングリラホテルはいくらでカフェラテを売るべきでしょう?

この価格設定の基本図はどんなビジネスをやるとしても必要となってくるモノです。

- 500円だと100人が購入します。

- 750円だと75人が購入します。

- 1000円だと50人が購入します。

- 1250円だと25人が購入します。

多くの人がやりがちなのが仮に100人に聞いた場合、1番アンケートの答えが多いところに価格を設定しがちです。

次に重要なのが下のグラフです。

- 500円で販売:売上50,000円、コスト30,000円、利益20,000円

- 750円で販売:売上56,250円、コスト22,500円、利益33,750円

- 1000円で販売:売上50,000円、コスト15,000円、利益35,000円

- 1250円で販売 :売上31,250円、コスト7,500円、利益23,750円

これが値付けフローです。

多くの人は売上を重視しがちですが、企業が最も重視しなければいけないのは利益です。

アンケートで1番多い値段にしたらみんな買ってくれると思って設定するのは気が早いです❗️

つまり、売上をかが得て500円で売るのでは無く、答えは利益が最も高い1000円です。

プロダクト・ブランディングとは売り上げの高い500円、750円は切り捨てて、そこよりも利益が最も多い1000円を実践し、それ以上の価格は挑戦の部分で「いかにしてその商品・サービスを高く売っていくか」そこがビジネスの面白いところです。

つまり、500円の相場は価値が無いという事です。

相場の500円では無く、1,000円で売るという相場との500円の差額分に付加価値を付け加える様に考える事が大事です。

渋谷の料亭の牛丼を例に挙げます。

通常500円の牛丼を渋谷の料亭は5000円で売っています。

つまり、4500円の付加価値をつけているという事です。

この付加価値には3つ種類があります。

- 空間付加価値:店のデザインなどで空間の価値を上げる事。

- 商品付加価値:良い材料を使ったりする事で商品の価値を上げる事。

- サービス付加価値:お客さんの好みを記録するなどし次回来店時にスムーズにするなど。

唯一、③サービス付加価値だけが無料ででき、かつ最も効果の高いモノです。

③マーケティング・ブランディング

またここでもワークショップです。

Q:ではなぜスターバックスコーヒーを人々は買うのでしょうか?

さぁ、皆さんは何を考えましたか?

「スタバでコーヒーを買うと気分が上がる」や「ブランディング」など考えたかもしれませんが、それも間違いではありません。

しかし、それをもっとビジネス的に考えると答えはこうです。

フランチャイズか直営店か。

では、どういう事か?

あなたがもしマクドナルドのオーナーだったら売りたいですよね?

となると価格はいじる事ができないので、回転数を上げる為に席数を増やすので席幅が狭くなります。

だから1杯500円で売れるコーヒーも100円になります。

↕︎

一方で、スターバックスはというと直営店にし席数は減らし間隔を広く取る事でくつろいでもらうという戦略を取っているからこそ1杯500円で売る事ができます。

こういった表面での価格帯などが変わってくるのが「直営店とフランチャイズの違い」であり、これがマーケティング・ブランディングです。

④セールス・マーケティング

冒頭の結論でも述べましたが、ブランディングとは商品やサービス以外のもの(付加価値)をPRする事です。

つまり、

という事です。

例えば、これを上手くしているのがヤマハのピアノ教室です。

ピアノは200万、300万するものから高い物だと1000万もしたりします。しかし、いきなりこんな高額な商品を買ってくれと言ったところで誰も買ってくれません。

そこで、まずはレッスンに通ってもらいピアノを弾く事で「欲しい」となるのです。

まさに最初にブランディングの説明でした相手から欲しいと言わせるのができています。

これがセールス・ブランディングです。

まとめ

ブランディングとは、「相手に好き」と言わせる事で自ら商品・サービスを売り込みに行くのでは無く「付加価値」をPRしていく事です。

負のスパイラルに陥らない様にアンケートの結果を基にしっかり価格設計をグラフ化しましょう。

企業やお店が1番重視しなければいけないのは売上では無く利益です。

ブランディングを一気に学んで少し頭がこんがらがっている人は何度でも見返して復讐してアウトプットしてください❗️

では、また👋

営業は売り込まないから売る事ができた3つの手順〜明日から売上2倍以上〜

はじめに

営業職と聞くと誰もが最初に思い浮かべるのはやはり、保険や不動産のなかなか売れなくて辛いイメージを思い浮かべるのではないでしょうか?

しかし、多くの人は営業とは「自分の商品・サービスを売り込む事」と勘違いしているからです。

今回は、営業の売り込まずに売るためにはどうするべきかをお話ししていきます。

この記事を読んで得られる事

- 営業の本当の意味がわかる

- 営業のやり方がわかる

結論

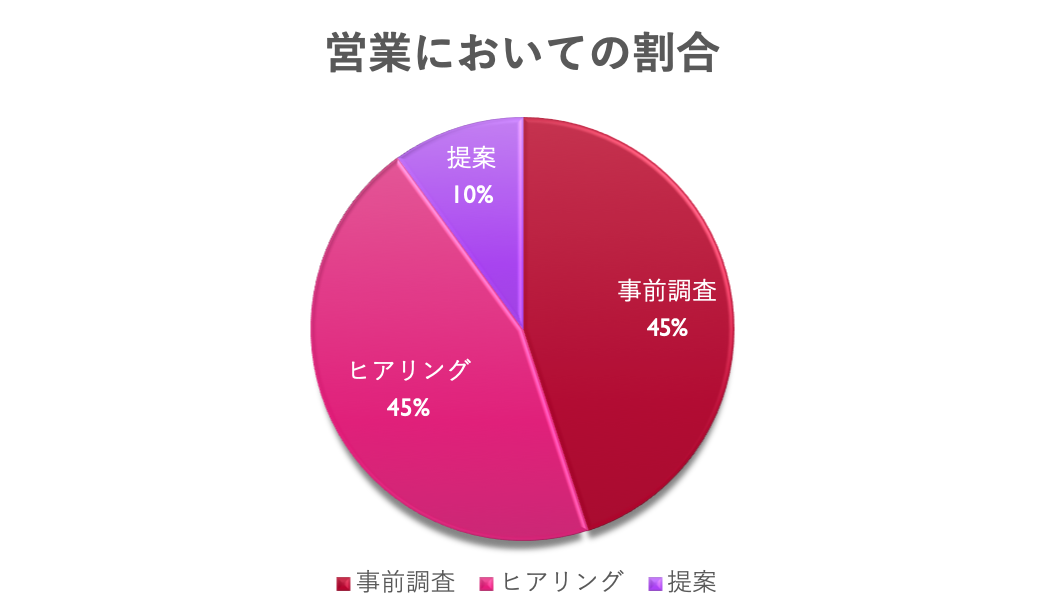

営業は、「事前調査が45%、ヒアリングが45%、提案が10%」

営業の流れ

①事前調査

まず1番大事になってくるのが事前調査です。

ここでは具体的にはどういったことをするのかと言うと、相手側のHPなどを事前にプリントアウトし、内容をしっかり把握しておく事です。

例えば、相手が最近始めようとしている新規事業なんかも情報として入手したりするなどです。

こうする事でまず相手はしっかり自分たちの事を知ろうとしてくれてると思うのでイメージが良くなり、話を聞いてくれやすくなります。

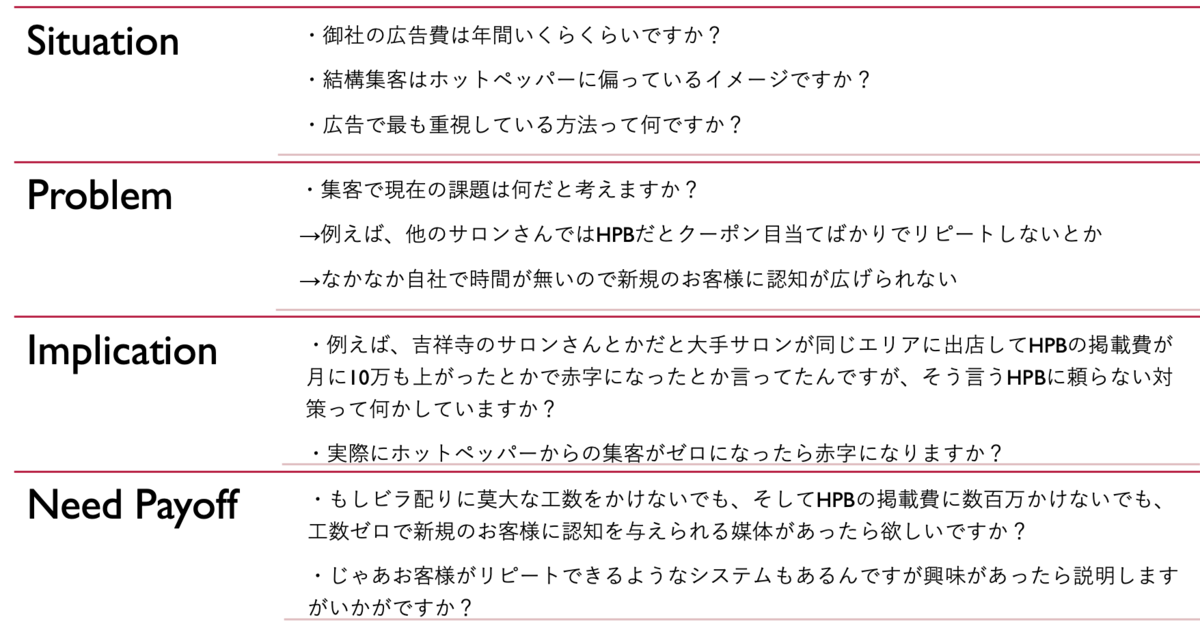

②ヒアリング(SPINの法則)

ここでは「SPINの法則」と言うフレームワークに当てはめてヒアリングをしていきます。

この時に、先程の事前調査でプリントアウトしてきた相手の会社のHPを出してメモを取っていきます。

SPINの法則の内容は以下のようになっています。

SPINの法則がなんぞやという事がわかったと思うので、実際に具体例を入れて説明していきます。

※美容室を相手にLimのサービスを売る例です。

分かりやすくざっくり説明するとこんな感じです。

①Situation

相手の現状をしっかり聞いていきます。

↓

②Problem

相手の現状の課題が何か?を聞き出していきます。

↓

③Implication

ここで、「現状の課題を放っておくと大変なことになりますよ」というのを認識させます。

↓

④Need Payoff

③で相手の頭の中に「このままだとやばいなぁ」と思わせておいて、ここでそれを解決できるこんな良い方法がありますがどうですか?と聞きます。

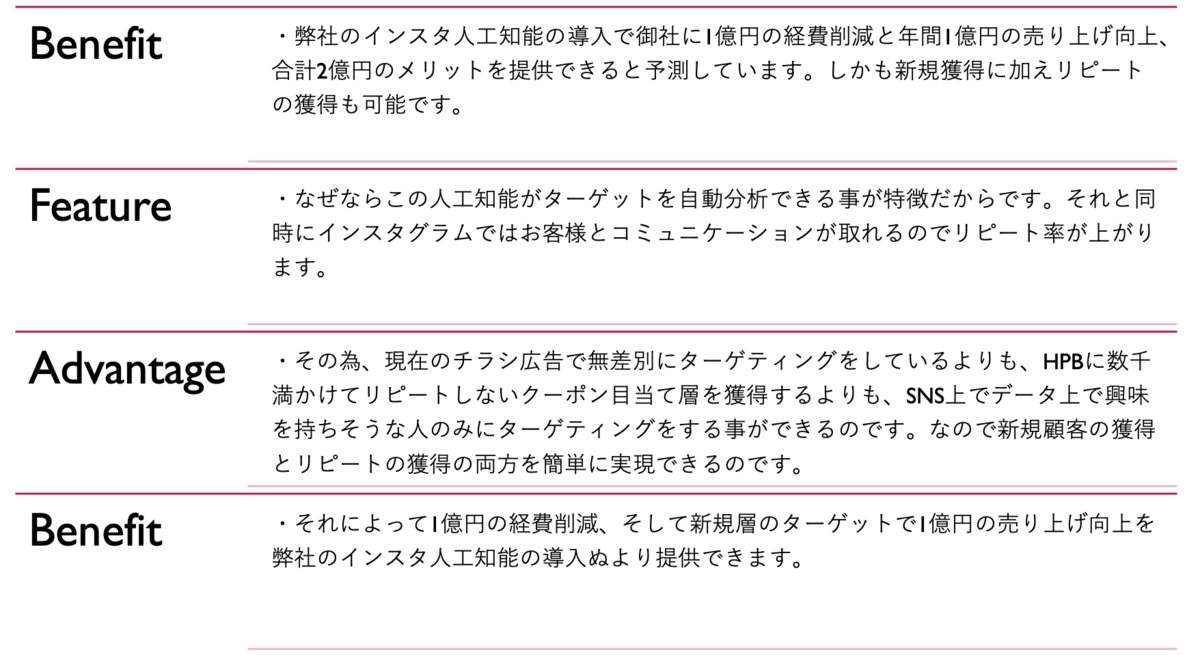

③提案(B-FAB営業)

ここで使うのが「B-FAB営業」と言うフレームワークです。

ここでやっと相手に「そんな商品・サービスがあるなら是非話を聞いてみたい」と言わせて提案をしていきます。

B-FAB営業の内容は以下のようになっています。

実際に先程のSPINの法則の具体例に引き続いて説明していきます。

このようにして結論から最初に話してしまいます。

なぜか?

→以前のブログにも書きましたが人間はWHYから話始められると脳が反応します。 (ゴールデンサークル理論)。いきなり、だらだら商品・サービスの説明をされても意味がわかりません。

しかし、最初に結論を言われると「何の話やろう」と興味を持って聞いてくれます。

ゴールデンサークル理論の内容を知らない方はこちらをどうぞ

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

④プレゼンなどで使えるCREC法

この「CREC法」は先程紹介した「B-FAB営業」と内容はほぼ一緒です。

最初に結論を述べて、その理由を説明し、次が「B-FAB営業」と異なるのですが、具体例や証拠を提示し、最後に結論で締めくくります。

以下のようになります。

プレゼンなどで上司に提案する時などは是非使ってください❗️

まとめ

①事前調査

しっかりと相手のことを調べてる

↓

②ヒアリング

SPINの法則に沿って相手に質問をしていき、相手にその商品・サービスの内容を聞きたいと言わせる

↓

③提案

B-FAB営業で結論から提示し相手に話を聞きたいと思わせて話す。

実戦で使ってみてください❗️

では、また👋

実際に習慣化を1ヶ月弱続けて試してみたオススメアプリ5選

はじめに

実際に、僕も習慣化を始める前までは昼間に起きたり、朝早く起きても映画をずっと見たりなど遊んでばかりでした。

しかし、習慣化を心理学のテクニックを使って身につけ、それをアプリで管理する事で習慣化をしっかり記録しなければという風なマインドになるのでとてもオススメです❗️

この記事を読んで得られる事

- 習慣化を管理できるアプリを知れる

- アプリの内容を詳細に知れる

習慣化のおすすめアプリ5選

1、Habitify

このアプリはメンタリストdaigoさんも使っている習慣化のアプリです。

- メリット

1、とてもシンプルで使いやすい

2、何日連続してるかがひと目で分かる

- デメリット

1、連続して習慣を達成してもトータルのグラフなどが見にくい

2、あまり必要無いチェックイン時間がある

価格帯

- 1ヶ月:¥680

- 3ヶ月:¥1,100

- 6ヶ月:¥2,100

- 1年:¥2,900

- 一生涯:¥4,900

実際に使ってみた感じがこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

アプリのダウンロードはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2、Productive

こちらはHabitifyに比べると少しデザイン性を重視している印象になります。

- メリット

1、物凄く見やすい

2、統計情報が見やすい

3、朝、午後、夕方、すべてと時間によって自動でその習慣が見れる

- デメリット

1、グラフが無い

価格帯

- 1ヶ月:¥750

- 3ヶ月:¥1,300

- 1年:¥3,300

実際に使ってみた感じがこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

アプリのダウンロードはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3、Today

このアプリは自分ができる人みたいになっている感覚になれるアプリです😂

- メリット

1、大本の画像のセンスが良い

2、根気強さというグラフで平均してどのくらい継続できているか可視化できる

- デメリット

1、 少し物足りなさを感じる

2、単調すぎて物足りなくなる

価格帯

- 全ての機能を開放:¥610

実際に使ってみた感じがこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

アプリのダウンロードはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

※こちらのアプリはAndroid版が無いようです。

4、TickTick

こちらのアプリは、to doリスト、習慣化の設定、カレンダーとしての機能全てがある優れ物です❗️

- メリット

1、1つのアプリで複数管理できる

2、to doリストでは優先度が付けられる

- デメリット

1、慣れるまでは使いにくい

2、スキップ機能が無い

価格帯

- 1ヶ月:¥300

- 1年間:¥2,900

実際に使ってみた感じがこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

アプリのダウンロードはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

5、SIZLY

こちらのアプリは使わなかったのですが、合う方が多いのではないかと感じたので紹介しておきます。

こちらは、SNSの様な形になっており多くの習慣化がすでにあり、様々な人がそこに参加して毎日習慣を続けているかを互いに監視し合えるアプリです。

- メリット

1、監視し合える

- デメリット

1、毎回写真を撮らなければならない

2、選べる習慣の数が少ない

価格帯

- 無料

実際の感じがこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

アプリのダウンロードはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

他にも様々な習慣化のアプリがありますが、僕が個人的に使えそうなアプリを厳選したので、この中から確実に合うものがあるとは限りません。

ですが、一度試してみて自分に合いそうなモノを選んで実際に使ってみて下さい❗️

アプリで管理することによって、通知はくるし達成しなければいけないというマインドにもなるのでオススメです❗️

また、iPhoneユーザーの人はウィジェット画面で管理する事ができるので達成していないと量が多いままなので焦る効果もあるのでなお良しです❗️

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

習慣化がなかなかできない人、習慣化のアプリで悩んでいる人、習慣化の継続に困っている人達は是非使ってみて下さい❗️

では、また👋